土地を訪れて、歩くことで見えてくるもの

フィールドワークとその魅力

フィールドワークをする際には、事前に、国土地理院で、古い地図や航空写真を見て、地形の移り変わり、地質、遺跡(種別、時代)、旧跡をもとに地域の歴史などを調べ、現在に至るまでの地形の移り変わり、特に海浜部や河川の変化から、訪れる土地がどのように変化してきたのかを頭に入れておく。そして現地を訪れる。

まさに、百聞は一見にしかず。

現地を歩くといつもそのイメージをいろいろな形で覆される。歩くたびに新しい発見がある。そこが面白い。

土地の微細な凸凹、起伏は、土地の移り変わりを私たちに教えてくれるし、土地に残る、建物や構造物などの様々なモノたちが、地域の成り立ちや今までに蓄積されてきた物語や知恵を私たちに伝えてくれる。さらに地域の専門家である地元の方の語りは、点在する様々なモノたちをつなぎ、地域に眠った「物語」や先人たちの知恵を浮かび上がらせる。

これこそ、フィールードワークの醍醐味である。

荒神島でのフィールドワーク:目の前には薮

民俗考01_直島でのフィールドワーク

平成13年の発足以降、これまで、四国内を中心にフィールドワークを行ってきた。時には熊本県水俣市に出かけたりもした。

令和3年度からは、直島でフィールドワークを行なっている。今回の調査では、フィールドワークに加えて、80歳以上の方の聞き取りに重きを置いた活動を行っている。今回の調査は様々な「つながり」が「かたち」づくっているものは何なのかという視点で「地域」を考えてみたいと考えている。

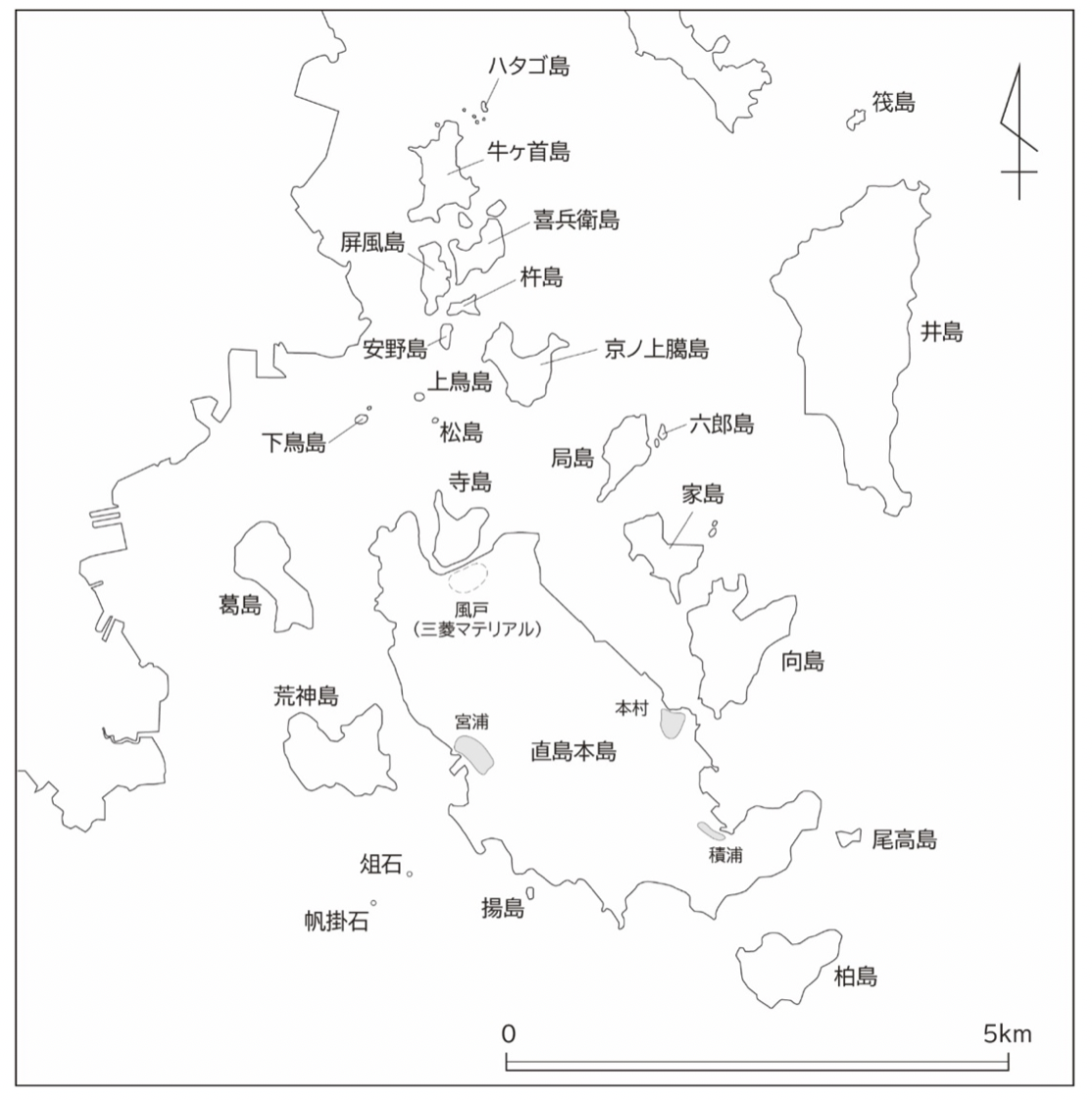

直島群島

民俗考02_記憶のつながり

令和3年11月から12月にかけて、直島にお住まいの年輩の方11名(ほとんどが80歳代以上)に話をうかがった。

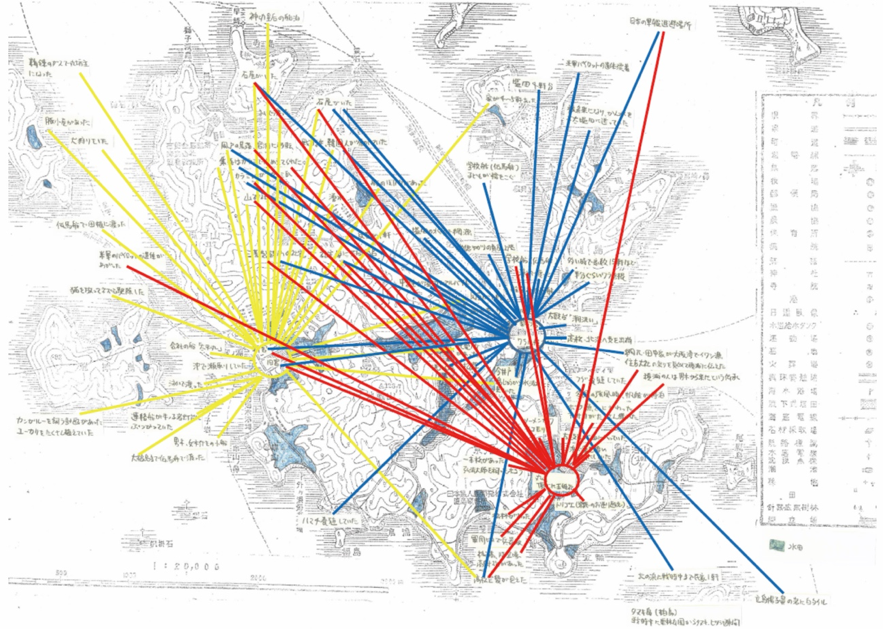

聞き取りした内容を短いコメントにし、その出来事があった場所に書き込んで、話をしてくれた方のお住まいの本村・積浦・宮浦の地区を、線でつなぐと、どの地区の人が、出来事の記憶をもっているのか、ということが一目でわかる。

この図からは、二つの傾向が読み取ることができる。

一つ目は、全ての地区の人たちで共有されている記憶である。三菱精錬所(三菱マテリアル)での出来事は、みなさんよく知っていて、情報のずれもほとんどない。これは、どの地区でも精錬所で働き、共通した経験をもつ方がいる、ということを示している。また、戦時中の記憶についても、高松空襲などが3地区で共有されている。おいしい水が得られた「今井戸」や、石工が島にいたこと、精錬所の造成で埋められた「風戸」集落、という記憶も共有されている。

⼆つ⽬は、各地区の⼈たちの間だけで共有されている記憶である。たとえば積浦では、積浦湾でのボラ漁や琴弾地の兵器廠の記憶、崇徳天皇神社近くの気味悪い場所(ソーメンガワ)の⾔い伝え、男⽊島から積浦へと移住してきたという由緒意識がある。宮浦では、⼤槌島や男⽊・⼥⽊島への伝⾺船での往来や、葛島・荒神島での⽔⽥耕作の記憶がある。ところが本村では、他の地区と共有された記憶が多く、この地区が明治時代以来、⼩中学校や役場が置かれた島の中⼼部だったことが明らかである。

3つの地区の⽅に聞き取りをした時は、必ず最後に「直島で最も古くから⼈が住み、開かれた場所はどこだと思いますか?」とたずねた。すると、「本村だと思います」という答えが、すぐ返ってくる。歴史的な経緯としては、もう少しちがったことを私たちはイメージしているが、地域の⽅々がなぜそう思うのか、似ていても解きほぐしていきたい。

本村(青線)、宮浦(黄色)、積浦(赤色)と記憶のつながり

コメント